Для Азербайджана началась новая эра. В новую эпоху мы уже победившая нация. За это почетное имя мы заплатили высокую цену – святую кровь наших мучеников. Нам удалось возвысить имя Азербайджана благодаря дальновидному руководству нашего Верховного Главнокомандующего, беспрецедентному единству нашего народа и его безоговорочной любви к Родине. Отныне мы полностью уверовали в свои силы и с большим оптимизмом смотрим в будущее.

Армения в настоящее время переживает политический кризис и скандирует лозунги реваншизма. Хотя в ближайшие годы это будет невозможно, Армения мечтает о новой войне на десятилетия вперед. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян не хочет исключать возможность военного отделения Карабаха от Азербайджана. В нескольких выступлениях президент Армении Армен Саркисян предсказал, что следующая война будет вестись с помощью искусственного интеллекта, т.е. как война дронов, управляемых искусственным интеллектом, и подчеркнул необходимость подготовки к такой войне. В такой ситуации, несмотря на то что Азербайджан хочет мира, он должен быть готов к новой войне. Если спустя одно поколение - через 25 лет между Арменией и Азербайджаном разразится новая война, сможет ли Армения представить для нас серьезную угрозу?

Многие сторонние наблюдатели в попытке объяснить поражение Армении разными факторами сходились в одном: превосходство Азербайджана в экономике и вооружении оказали значимое влияние на ход войны. Поэтому один из главных вопросов, стоящих сегодня перед азербайджанской общественностью – это, что нам сделать для того, чтобы сохранить это преимущество и устойчивую победу?

Экономические итоги 26-летнего противостояния

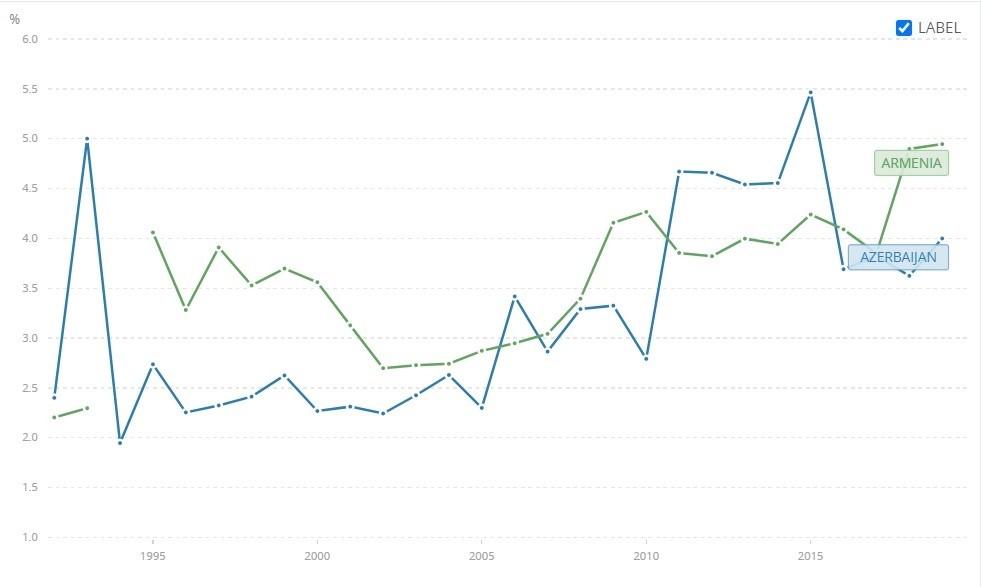

База данных Всемирного банка показывает годовые военные расходы каждой страны по текущему обменному курсу доллара за год. По данным Всемирного банка с 1995 по 2019 год военные расходы Армении составили в совокупности 6,7 миллиарда долларов, а военные расходы Азербайджана - 30,25 миллиарда долларов. В некоторых других источниках разница между военными расходами двух стран примерно троекратна. В первые годы военные расходы двух стран были примерно равны, но с 1997 года разрыв между военными бюджетами Азербайджана и Армении начал увеличиваться.

С 1995 года Армения тратила на военные нужды сравнительно большую долю своего ВВП, чем Азербайджан. Только в 2006 и 2011-2015-ых годах Азербайджан потратил на военные расходы большую долю своего ВВП, чем Армения. При Пашиняне военные расходы Армении были увеличены дополнительно на 50%. Похоже, что правительство Пашиняна готовилось к новой войне в большей степени, чем предыдущие правительства.

График 1: Доля военных расходов в ВВП Азербайджана и Армении (Всемирный банк)

За последние 25 лет именно Армения, а не Азербайджан была той страной, которая прилагала больше усилий в вопросе вооружения. Хотя Армения и взвалила на себя большее бремя чем Азербайджан, она не смогла получить абсолютного преимущества в «марафоне» вооружений из-за более низких финансовых ресурсов. Причина этому кроется, конечно, в более высоких темпах роста экономики Азербайджана.

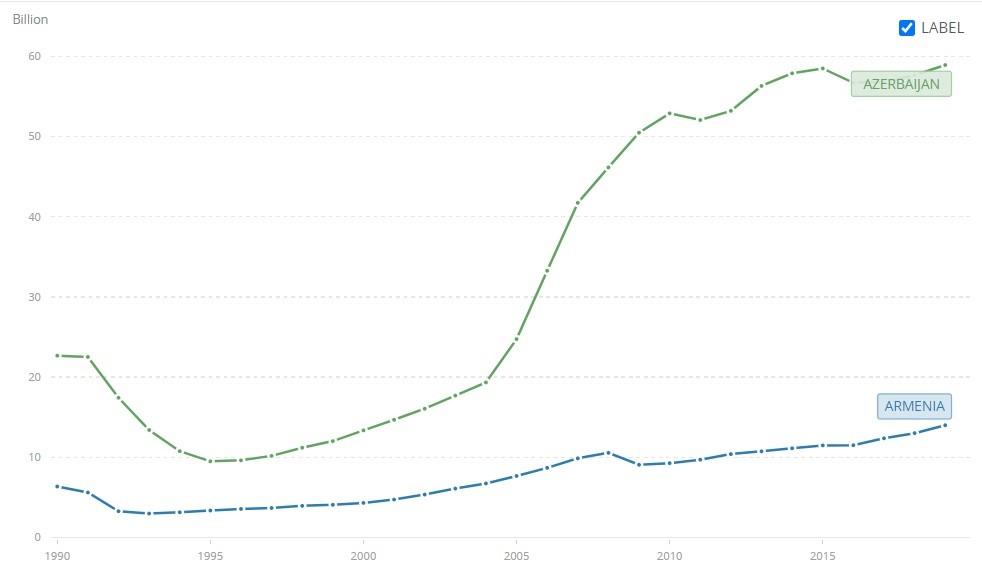

По данным Всемирного банка, в 1995 году, сразу после войны ВВП Азербайджана упал до самого низкого уровня за всю историю нашей независимости. В период с 1995 по 2019 год валовой внутренний продукт страны увеличился в общей сложности на 521%, что означает среднегодовой рост на 7,9%. ВВП Армении за этот период вырос на 376% или в среднем на 6,7% в год.

График 2: ВВП Азербайджана и Армении в период независимости. Расчёт на основе индекса доллара США за 2010 год. (Всемирный банк)

За этот период среднегодовой рост ВВП на душу населения составил 6,7% в Азербайджане и 6,5% в Армении. Для сравнения: в Беларуси этот показатель за тот же период составил 5,1%, а в среднем по миру - 1,7%.

В 2019 году ВВП Азербайджана оценивался примерно в 48 миллиардов долларов, а ВВП Армении в 13,7 миллиарда долларов. По данным Всемирного банка, ВВП на душу населения в Азербайджане в 2019 году составил 4794 доллара, а в Армении - 4623 доллара.

Хотя показатели ВВП на душу населения близятся друг к другу, ввиду более высокой численности населения в Азербайджане общий ВВП нашей страны в 3,5 раза выше, чем в Армении. В настоящее время Азербайджан в 3,5 раза превосходит Армению также и по численности населения. Между двумя карабахскими войнами население Армении сократилось на 8%, однако с 2012-го года начало расти. За этот период население Азербайджана увеличилось на 30%, а население мира - на 34%.

Экономический бум в Азербайджане был связан с вводом в эксплуатацию нефтепровода Баку-Новороссийск в 1996-97 годах и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в середине 2000-х годов. Однако в 2010 году темпы экономического роста в обеих странах замедлились. В 2010 году добыча нефти в нашей стране достигла исторического максимума и составила 50,8 миллиона тонн в год. В результате естественного истощения нефтяных месторождений добыча нефти за последнюю декаду снизилась на 26% и в 2019 году составила 37,5 млн тонн. В ближайшие годы неизбежен естественный спад добычи нефти - Президент Азербайджана отметил это в одном из своих выступлений накануне войны. Более того, за последние 10 лет цены на нефть резко колебались, упав в три раза. На фоне снижения доходов от нефти реформы в экономике Азербайджана в последние годы предотвратили экономический спад. В последние годы государство стимулировало развитие ненефтяного сектора и добилось развития сельского хозяйства, туризма, а также химической промышленности. В результате наше экономическое преимущество перед Арменией сохраняется и по сей день. Еще одно преимущество Азербайджана перед Арменией - наличие активов и валютных резервов в Государственном нефтяном фонде на сумму более 43 миллиардов долларов. Нефтегазовый сектор еще долгое время будет играть важную роль в Азербайджане. Однако в следующие 25 лет экономический рост больше не будет исходить от нефтегазового сектора.

Экономический рост в Армении начался в 1994 году. Как и в Азербайджане, восстановление экономики в Армении произошло в основном за счет экспорта сырья. Рост произошел в основном за счет экспорта меди и золота (в том числе металлов, добытых на оккупированных территориях) и развития сельского хозяйства. Приватизация периода правления Тер-Петросяна заложила основу экономического роста в последующие десятилетия. В последнее время Армения возлагает большие надежды возлагаются на развитие информационных технологий. Одной из слабых сторон армянской экономики является ее зависимость от индивидуальных денежных переводов граждан, работающих за рубежом. Денежные переводы армянских гастарбайтеров из России порой составляли 20% ВВП. Таким образом, экономика Армении чувствительна к колебаниям на российском рынке. Наконец, самая большая проблема армянской экономики — это ее изоляция странами региона из-за ее агрессивной политики, лишившей Армению турецкого и азербайджанского рынков.

Сценарии будущего экономического роста

2020 год, характеризуемый пандемией и глобальным кризисом, привел к обвалу экономики многих стран. По оценке Всемирного банка, в этом году ВВП Армении снизится на 6,3%, а в Азербайджане - на 4,2%. Этот прогноз был озвучен еще до войны. Ущерб, нанесенный войной, скорее всего, усугубит падение экономики Армении за этот год.

Единственная надежда на устойчивое развитие Армении, которая имеет стареющее население, нестабильную политическую среду и изолирована с обеих сторон, - это развитие IT-сектора и иностранные инвестиции со стороны диаспоры. Благодаря данным факторам, Армения достигла относительно высоких темпов роста (5,2-7,6%) за последние 3 года и, вероятно, попытается увеличить количество и квалификацию местных программистов в ближайшие годы. Но и Азербайджан не лишен таких возможностей и может способствовать развитию своего IT-сектора посредством масштабных программ обучения.

В прошлом году ВВП Азербайджана составил 48 миллиардов долларов, что в 3,5 раза больше, чем в Армении. Исходя из этих цифр в качестве отправной точки, давайте рассмотрим 4 возможных сценария нашего будущего развития:

1. Если обе страны будут стабильно развиваться, с темпами роста 7-7,5%, то через 25 лет ВВП Армении составит около 80 миллиардов долларов, а ВВП Азербайджана - около 300 миллиардов долларов.

2. Если экономика Армении будет расти в среднем на 5-5,5%, а Азербайджана - на 2-2,5%, разрыв между нами значительно сократится через 25 лет, но ВВП Азербайджана все еще будет превосходить ВВП Армении в 1,6 раз.

3. Только в одном случае, если среднегодовой рост ВВП в Азербайджане сохранится на уровне 2%, а в Армении - в среднем на уровне 7-7,5%, экономика Армении смогла бы поравняться с экономикой Азербайджана ровно через 25 лет.

4. Наконец, если Азербайджан обгонит Армению по темпам роста ВВП, понятно, что надежды Армении на реванш будут разбиты раз и навсегда.

Только в одном из рассмотренных сценариев экономика Армении могла бы догнать экономику Азербайджана через 25 лет. Однако, следует отметить, что сам показатель ВВП за год не имеет решающего значения, потому что основательная подготовка к войне занимает много лет. Для успеха в войне необходимо не только добиться превосходства в ВВП, но и продолжить растить его на протяжении многих лет. Проще говоря, вероятность абсолютного экономического преимущества Армении над Азербайджаном в последующие 25 лет невысока.

Продолжение высоких темпов роста экономики Армении на протяжении 25 лет в условиях изоляции представляется маловероятным. Тем не менее не будем списывать и этот сценарий со счета. Хоть уравнение экономического потенциала Азербайджана и Армении не означало бы для нас непосредственную угрозу, однако оно все же было бы крайне нежелательным. Ведь для того, чтобы армянское население, проживающее в Карабахе, успешно интегрировалось в общество и не стало источником постоянной напряженности, важно, чтобы доход на душу населения и качество жизни в Азербайджане были значительно выше, чем в Армении. Когда мы говорим об «устойчивой победе», следует иметь в виду именно эту цель.

Путь к устойчивой победе

Вечером 8 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции перед государствами коалиции. Территория Германии была разделена и передана разным государствам. Восточная часть Германии перешла под контроль Советского Союза. Но 45 лет спустя Федеративная Республика Германия смогла вернуть Восточную Германию в свой состав. Поверженная в войне Германия сумела восстановиться и десятилетиями сохранять высокий экономический рост, а победоносный Советский Союз спустя всего 46 лет после победы перестал существовать. Конечно, это не значит, что не бывает устойчивых побед. Другая страна, выигравшая эту войну, Соединенные Штаты, остается крупнейшей политической, экономической и военной державой в мире. США смогли обеспечить стабильность победы, а Советский Союз - нет.

Азербайджанской общественности известны причины распада Советского Союза. Этот гигант, обладающий самым смертоносным оружием в мире, рухнул в результате нестабильности и неэффективности его экономики. Советский Союз взял курс на политическую либерализацию в 1980-х годах и проигнорировал экономическую либерализацию. Китай, еще одна коммунистическая страна, с другой стороны, успешно осуществил экономическую либерализацию и сохранил свой политический режим. В результате политической либерализации Советского Союза вспыхнули многие этнические конфликты, в том числе и Нагорно-Карабахский конфликт.

Поскольку экономической либерализации в Советском Союзе практически не было, эта миссия выпала на долю его наследников. Но и по сей день этот вопрос не полностью решен. Ссылаясь на это в своей знаменитой речи в этом году, президент Азербайджана сказал, что «государственные компании, похоже, работают по социалистической экономической модели», подвергнув критике неэффективность государственных компаний. Эта речь была произнесена всего за месяц до Второй карабахской войны и затронула многие вопросы, имеющие важное значение для ускорения темпов развития страны после войны.

Известный экономист Жан-Батист Сэй говорил, что государство - худший предприниматель. Конечно, государство само по себе является необходимой и полезной структурой, но предпринимательство — это не государственное дело. Именно поэтому коммунистическая планово-административная экономика всегда и проигрывает рыночной экономике. На странице Всемирного банка об Азербайджане продвижение частных инвестиций показано как неотложная задача для нашей страны, сокращение влияния государства в экономике, создание конкурентной среды и человеческого капитала.

С другой стороны, приватизация не панацея, и если ее не провести должным образом, она может усугубить существующие проблемы. Более того, некоторые стратегические отрасли экономики должны полностью или частично контролироваться государством, но это исключение.

Государственные компании - один из важных инструментов государства. В развивающихся странах целью государственных компаний является не только получение прибыли. Они также используются для выполнения других важных функций. Согласно исследованию Всемирного банка, 55% инвестиций в инфраструктурные проекты в развивающихся странах и 66% государственных инвестиций приходится на государственные компании. В некоторых странах государственные компании также несут на себе социальные расходы, которые не включены в бюджет и непредвиденно возникают в течение года. Наконец, государственные компании - важный инструмент трудоустройства, особенно в коммунистических и посткоммунистических странах. Нефтяные компании государственного сектора Китая занимают последние места среди ведущих нефтегазовых компаний по соотношению чистой прибыли к числу сотрудников. Однако в этих компаниях работают миллионы людей, и они входят в число крупнейших работодателей Китая. Обеспечение большего числа людей работой саму по себе следует рассматривать не как добродетель, а как временную необходимость. Если большее число работников зарабатывают меньше, то это значит, что они работают менее эффективно.

Цели и философия бизнеса кардинально отличаются от сущности государственных органов. Основная цель государственных органов - избежать ошибок в бюрократических процедурах, обеспечить стабильное течение процессов. Государственный служащий обычно старается избегать рисков. В основе же бизнеса лежит сравнительный риск и требуются такие качества, как изобретательность и находчивость. Если в учреждении работников наказывают за неудачные рискованные решения, но не награждают за успех, достигнутый посредством рисков, то здесь формируются стабильность и точность, а не эффективная бизнес-среда.

Во многих странах государственные компании несут неформальное социальное обязательство обеспечивать занятость населения, что серьезно ограничивает их операционную эффективность, в то время как частная компания может уволить сотрудника в любое время по законам многих стран. Реальное существование такой угрозы, как бы плохо это ни звучало, является одним из условий эффективности бизнеса. Риск увольнения и возможность вознаграждения - два самых сильных стимула, побуждающих сотрудника работать более эффективно. Без них мотивация слабеет. В государственных компаниях массовые увольнения обычно не допускаются. На первый взгляд, это достойно похвалы, но это также может препятствовать экономическому росту. Кадры, формирующиеся в такой обстановке, чувствует себя комфортно и не видят сильного стимула к повышению индивидуальной эффективности. Конечно, в госкомпаниях работает много профессионалов высокого уровня, но сложившаяся там культура труда постепенно формирует из них чиновников, а не менеджеров. Рабочий менталитет чиновников крайне полезен для государственного учреждения, но он не очень подходит для компании.

Однако следует отметить, что госкомпании не во всех случаях обречены на неэффективную работу. При определенных структурных условиях государственные компании также могут показывать очень эффективные результаты. Saudi Aramco, самая прибыльная нефтяная компания в мире, является государственной компанией. Государственная компания Малайзии Petronas не сильно отстает от ведущих западных нефтегазовых компаний по операционной эффективности. Однако на посткоммунистическом пространстве государственные компании, как правило, менее эффективны, чем частные.

Приватизация или переквалификация?

По данным Госкомстата, в 2020 году большинство сотрудников работающих по найму в Азербайджане, то есть 55% от общего числа, были задействованы в государственном секторе. В то же время правительственные чиновники в последние годы заявляли, что 84% ВВП генерируется частным сектором. Таким образом, 55% сотрудников работают в государственном секторе, который генерирует 16% экономики страны. Большая часть экономики формируется на плечах 45% работников частного сектора. Практически во всех развитых и многих развивающихся странах доля сотрудников государственной службы колеблется от 4% до 34%. Понятно, что концентрация большинства сотрудников в госсекторе в нашей стране не оптимальна с точки зрения экономической эффективности. Поэтому я думаю, что одной из основных целей объявленных господином Президентом реформ может стать перевод большого количества сотрудников из государственного сектора в частный сектор. Хотя приватизация государственных предприятий сама по себе не является неизбежной, назревает необходимость повысить эффективность этих предприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет сокращения расходов и штата.

Продолжая некоторое время выплачивать зарплату сотрудникам, которые станут невостребованными в результате оптимизации, можно создать им возможности для переквалификации и повышения навыков. В настоящее время в государстве реализуются различные масштабные программы занятости и это похвально. В то же время гражданское общество тоже обязано выносить на обсуждение свои проекты и предложения. Государство же может извлечь пользу из этого дискурса. Следующее проектное предложение преследует именно подобную конструктивную цель и посему открыто для обсуждения.

Мир переживает переходный период. Мы приблизились к эпохе, когда люди будут только изобретать и программировать, а физический и монотонно-умственный труд станут уделом роботов и искусственного интеллекта. В результате Четвертой промышленной революции исчезнут многие традиционные профессии, но, с другой стороны, появляется много новых профессий, большинство из которых относятся к цифровой экономике. В результате сотни миллионов людей во всех странах нуждаются в переквалификации. Сегодня, наряду с Индустрией 4.0, одной из самых актуальных тем в мировом дискурсе является переподготовка. Программист, аналитик данных, специалист по социальным сетям – спрос на такие профессии не ограничивается границами страны. В современной гиг-экономике многие люди могут работать в других странах, не покидая своей родной страны. Люди меняют профессию в среднем возрасте и начинают работать в цифровой сфере как кодеры, поскольку вовсе не обязательно иметь высшее образование, чтобы начать карьеру в этой сфере. Многие записываются на онлайн-курсы по кодированию, анализу данных и т.д., с тем чтобы получить навыки необходимые для карьерного старта в этих областях. В ходе рабочей карьеры они продолжают повышать свою квалификацию и совершенствовать навыки.

Это не далекая мечта, а тренд, который уже распространяется и в нашей стране. Порой, молодой человек с высшим образованием не может найти работу по своей специальности на рынке труда. Он берет ссуду в банке и записывается в школу кодирования. Через год он успешно окончил курсы, устроился на работу и в относительно короткие сроки погасил долг банку. Конечно, тут есть не только истории успеха, но и неудачи и трудности. Особенно сложно сделать такой поворот человеку среднего или пожилого возраста. Это также сложно для людей, которые работают и поддерживают свои семьи. Но представьте на мгновение, что, сохраняя вам зарплату, работодатель на время освобождает вас от всех обязанностей и дает вам бесплатное обучение для освоения новой профессии?

Если такие условия созданы, человеку остается только работать над собой и добиться своего места на рынке труда. Это не значит, что все люди должны менять профессию. Однако в то время, когда многие профессии уходят в историю, у представителей исчезающих профессий не будет иного выбора, кроме как сменить свою профессию. В истории рыночной экономики были такие изменения, и люди были вынуждены осваивать новые навыки на полпути.

Чтобы сократить количество сотрудников в государственных компаниях можно организовать масштабное обучение кодированию, программированию и анализу данных, не подвергая людей массовым увольнениям. Соответствующие учебные центры уже действуют как в нашей стране, так и за рубежом. В рамках подобного проекта люди, не имеющие отношения к IT, могут пройти обучение кодированию (программированию) продолжительностью от нескольких месяцев до 1-2 лет и получить новые знания и навыки. Эти тренинги могут быть профинансированы определенным государственным учреждением, либо же государственными компаниями для своих сотрудников.

Специалисты с новыми цифровыми навыками сегодня нужны не только в сфере IT. Они понадобятся всем крупным и средним компаниям во всех секторах экономики. Государственные компании могут оставить часть своих переквалифицированных сотрудников для своих собственных новых нужд. Однако большинство сотрудников, успешно завершив обучение, с большой вероятностью уйдут из государственного сектора. Они добровольно обратятся в местные и иностранные частные компании, поскольку зарплаты в частном секторе выше. Для государственных компаний сокращение числа сотрудников, не делая их при этом безработными, само по себе будет выигрышным решением, поскольку они этим сэкономят затраты на рабочую силу и выполнят свою социальную ответственность. Чтобы снизить финансовое бремя компаний, участвующих в проекте переквалификации сотрудников, плата за обучение может быть возмещена сотрудниками впоследствии частями в течение следующих 5 лет с беспроцентным возвратом. Таким образом, определенные вложения в этот проект потребуются только в первые годы. При возврате средств в последующие годы можно сформировать соответствующий фонд и нести финансовое бремя проекта.

Главное рынок...

Краеугольными камнями рыночной экономики являются рынок и частные инвестиции. Роль государства в развитии частного предпринимательства состоит в создании эффективных рамочных условий, чтобы инвестор чувствовал себя уверенно, а все частные предприниматели имели равные возможности. Одним словом, первое условие устойчивого экономического роста — это верховенство закона. Одной из главных целей реформ, проводимых в нашей стране с момента обретения независимости, было именно установление правового государства.

Еще одно важное условие экономического роста – прямой доступ к крупным рынкам. Страны с высоким рыночным потенциалом могут привлечь больше иностранных инвестиций. Это – важное преимущество больших стран. В последние десятилетия Китай умело использовал это преимущество для обеспечения стабильного притока иностранных инвестиций.

Азербайджанская Республика - относительно небольшая страна по численности населения. Однако даже небольшие страны могут достичь высоких темпов экономического роста, получив прямой доступ к крупным рынкам. Пожалуй, наиболее яркий пример тому – Сингапур. Большим преимуществом Сингапура является его географическое положение. Страна является транспортным узлом между континентами и умело использует это преимущество. Правительство Сингапура подписало торговые соглашения со всеми основными экономическими зонами по всему миру. Продукция, произведенная в Сингапуре, практически беспошлинно экспортируется в большинство стран мира. Географическая близость огромного китайского рынка и возможность беспошлинного выхода на этот рынок недавно привлекли в Сингапур множество инвесторов.

Азербайджан также заключил торговые соглашения с некоторыми странами СНГ и Турцией по некоторым видам продукции. Однако, чтобы ускорить развитие ненефтяного сектора, кажется целесообразным расширить возможности беспошлинной торговли. Мы видим, как этот вопрос актуализируется на примере подписания «Соглашения о преференциальной торговле» с Турцией в этом году.

Во время недавнего визита Реджеп Тайип Эрдогана в Баку стало ясно, что две братские страны поставили перед собой цель создать региональную платформу сотрудничества в составе шести стран, и пригласить в этот формат в будущем Россию, Иран, Грузию и, возможно, Армению. Для Азербайджана в качестве рынка сбыта интересны три соседние страны: Россия, Турция и Иран. Вместе эти три страны имеют население 310 миллионов человек. Если в будущем у Азербайджана будет полностью свободный доступ к этим рынкам, он увеличит свой рыночный потенциал с 10 миллионов до 320 миллионов. Грузия интересна не столько как рынок, сколько как альтернативный транспортный коридор. Армения с населением менее 3 миллионов человек представляет небольшой интере для Азербайджана как рынок сбыта. С открытием Зангезурского коридора Армения теряет также свое значение как транспортный коридор. То, что восстановление экономических связей больше в интересах Армении, станет серьезное преимуществом, которое усилит позиции Азербайджана в будущих переговорах с Арменией о возобновлении отношений.

Соглашение о торговле углем и сталью, подписанное несколькими странами Европы после Второй мировой войны стало основой Европейского Союза. В последние годы Россия также пытается интегрировать своих соседей в евразийское пространство. Не исключено, что в средне- или долгосрочной перспективе мусульманский Восток также будет иметь собственное единое экономическое пространство. Как первая демократия на Востоке, Азербайджан мог бы сыграть и здесь роль первопроходца. Такое стратегическое видение соответствует и менталитету азербайджанского народа, имеющего имперское прошлое. Ведь сегодня обширное географическое пространство можно объединить не столько силой оружия, сколько общими экономическими интересами.

Конечно, перспектива такого регионального экономического союза – это долгосрочный проект. Сегодня представляется возможным заключение двусторонних торговых соглашений с рядом стран. Если Армения не пойдет по пути мира, она останется в стороне от интеграционных процессов в регионе. Азербайджан может стать экономическим центром региона, заключив двусторонние соглашения с соседними странами, такими как Турция, Иран и Россия. Это может сделать Азербайджан наиболее привлекательной для инвестиций страной в регионе.

Если 20 лет назад интеграция региона Южного Кавказа в Европейский Союз казалась возможной и интересной гипотезой, то сегодняшним трендом могут стать форматы региональной интеграции. Проект интеграции с близлежащими рынками кажется более экономически жизнеспособным для Азербайджана, чем Европейский Союз, который географически, культурно и политически удален. При интенсивной стимуляции экосистемы стартапов, организации массовых тренингов в сфере цифровизации и, что важно, при поддержке развития справедливой конкуренции и частного предпринимательства, региональные процессы экономической интеграции могут обеспечить устойчивый экономический рост и устойчивую победу Азербайджана в последующие 25 лет.

Сегодня общественная поддержка победоносного Президента Ильхама Алиева находится на самом высоком уровне. Общественность возлагает большие надежды и на начатые им экономические реформы. Мы уверены, что под его умелым руководством Азербайджан сможет добиться самых высоких темпов экономического роста и закрепить свою великую победу.

Ибрагим Ахмедов

Статья отражает личное мнение автора, а не официальную позицию какого-либо учреждения.

https://static.report.az/photo/0fa9865f-f6f6-3206-a24e-889cd51b956b.jpg

https://static.report.az/photo/0fa9865f-f6f6-3206-a24e-889cd51b956b.jpg